1.

Ausgangslage ^

Dynamische Preise haben in jüngerer Zeit immer wieder Aufsehen erregt. Vom Economist über das Wall Street Journal, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und die NZZ bis hin zum Tages-Anzeiger1 fanden und finden sich in zahlreichen Medien Beiträge über Unternehmen, die ihre Preise in hoher Frequenz der aktuellen Nachfrage und/oder der Zahlungsbereitschaft ihrer potentiellen Kunden anpassen2. Das Phänomen dynamischer Preise ist als solches allerdings keineswegs neu. Vielmehr wurden die Preise auf Märkten seit jeher an den Angeboten der Konkurrenz, an der verfügbaren Menge und an der Zahlungsbereitschaft der Kunden ausgerichtet. Die Vernetzung der Angebote, die Menge der verfügbaren Daten und der Umstand, dass immer mehr Kunden online einkaufen, eröffnen aber ganz neue Möglichkeiten. Namentlich können Preise für Produkte innert Sekunden angepasst werden, sei dies manuell oder, was heute der Regelfall ist, voll automatisiert mithilfe von Algorithmen. Zudem ist es möglich, grosse Mengen von Daten über aktuelle und potentielle Nachfrager zu sammeln und die Preise dadurch passgenau auf die Zahlungsbereitschaft der einzelnen Kunden abzustimmen.

Auch wenn bisher unklar ist, in welchem Umfang dynamisch-individuelle Preise im Markt effektiv eingesetzt werden, ist wegen der wirtschaftlichen Vorzüge für die Unternehmen3, angesichts der anekdotischen Evidenz4 und mit Blick auf die fortschreitende Migration des Konsums in den online-Kontext doch davon auszugehen, dass Preise immer dynamischer und zunehmend unter Einbezug von subjektiven Kriterien festgesetzt werden5. Auf der Beurteilung dieser Preisstrategien, also dem Einsatz von individualisierten Preisen, die sich rasch verändern, liegt der Fokus dieses Beitrags.

2.

Ökonomische Perspektive ^

Die rechtliche Analyse dynamisch-individueller Preise setzt ein Verständnis der Grundzüge der ökonomischen Wirkungsweise von Preisen voraus. Die Differenzierung von Preisen nach subjektiven Kriterien wird in der Ökonomie als Preisdiskriminierung bezeichnet. Die Preisdiskriminierung beruht dabei auf dem Umstand, dass unterschiedliche Nachfrager für ein und dasselbe Gut eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft aufweisen, weil sie sich in ihren Präferenzen und/oder in ihrer Kaufkraft unterscheiden. Ziel der Preisdiskriminierung ist es, von jedem Nachfrager einen möglichst hohen Betrag abzuschöpfen und dadurch Umsatz und Ertrag zu steigern. Dabei werden drei verschiedene Grade der Preisdiskriminierung unterschieden6:

- Bei der Preisdiskriminierung dritten Grades wird eine einheitliche Ware oder Dienstleistung unterschiedlichen Kundengruppen zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Ein typisches Beispiel sind unterschiedliche Preise für Studierende, Arbeitstätige und Rentner für Kino- und Theatertickets oder Billette für den öffentlichen Verkehr. Entscheidend ist dabei, dass der Anbieter die Nachfrager in die jeweiligen Segmente einteilen und diesen seine Waren oder Dienstleistungen zu jeweils passenden Preisen anbieten kann.

- Bei der Preisdiskriminierung zweiten Grades werden Waren oder Dienstleistungen mit unterschiedlichen Merkmalen (bspw. erworbene Menge oder Zeitpunkt der Leistungserbringung) zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Ein typisches Beispiel sind Flugpreise, die sich regelmässig nach der Zeitspanne zwischen Hin- und Rückflug und insb. danach unterscheiden, ob in dieser Zeitspanne ein Samstag oder ein Sonntag liegt. Im Unterschied zur Preisdiskriminierung dritten Grades, bei welcher die Segmente der Nachfrager ex ante bekannt sein müssen, teilen sich die Nachfrager bei der Preisdiskriminierung zweiten Grades aufgrund ihrer Präferenzen selbst ex post in unterschiedliche Segmente ein, im Beispiel der Flugpreise etwa durch die Wahl ihrer Hin- und Rückflugdaten.

- Eine Preisdiskriminierung ersten Grades oder perfekte Preisdiskriminierung liegt hingegen vor, wenn ein Anbieter von jedem Nachfrager einen individuellen Preis verlangen und damit dessen maximale Zahlungsbereitschaft abschöpfen kann.

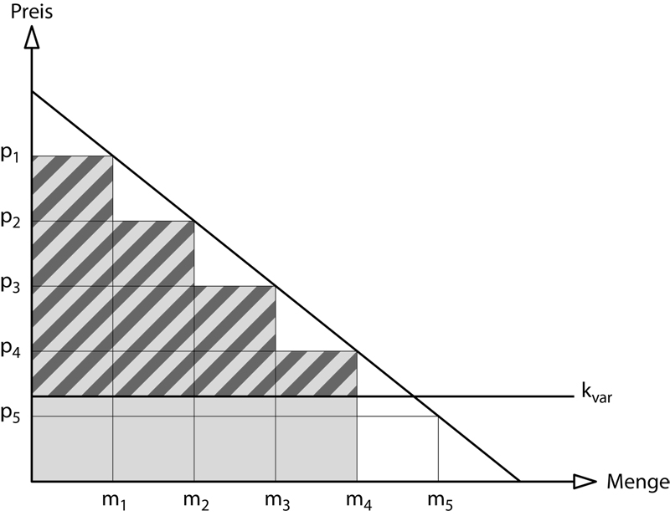

Im Gegensatz zum Angebot eines Produktes zu einem einheitlichen Preis fallen Ertrag und Gewinn, wie der Vergleich der beiden Abbildungen zeigt, dank der perfekten Preisdiskriminierung deutlich höher aus, weil die Produkte auch zu den Preisen p1, p3 und p4 verkauft werden können und sich damit die insgesamt abgesetzte Menge erhöht.

Die perfekte Preisdiskriminierung hat damit im Wesentlichen zwei Effekte: Zum einen kann bei allen Kunden die volle Zahlungsbereitschaft abgeschöpft werden, was dem Anbieter erlaubt, seinen Gewinn zu maximieren. Zum andern kann das Produkt auch an Kunden verkauft werden, deren Zahlungsbereitschaft unter dem einheitlichen Preis liegt, der vom Anbieter gewählt würde, wenn er keine Preisdiskriminierung betreiben könnte oder wollte. Dies dient nicht nur dem Anbieter, der die abgesetzte Menge erhöhen kann, sondern auch den Nachfragern mit tiefer Zahlungsbereitschaft, die bei einem einheitlichen Preis die Ware oder Dienstleistung nicht erwerben würden. Im Ergebnis zeigt sich damit, dass die Preisdiskriminierung für Anbieter attraktiv ist, aber auch im Interesse von Nachfragern mit eingeschränkter Zahlungsbereitschaft liegt.

Der Preisdiskriminierung sind allerdings faktische Grenzen gesetzt: Zum einen ist es bisweilen nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich, die Zahlungsbereitschaft der einzelnen Nachfrager zu eruieren. Zum andern – und dies erscheint für die (wettbewerbs-)rechtliche Beurteilung bedeutsam7 – werden Preisdiskriminierungen von den Nachfragern zumindest dann abgelehnt, wenn die Preisunterschiede ein bestimmtes, noch als fair empfundenes Mass übersteigen. Verschiedene Untersuchungen8 haben denn auch bestätigt, dass dynamisch-individuelle Preise tendenziell als unfair empfunden werden, so namentlich wenn:

- die Preise grosse Unterschiede aufweisen;

- sich die Preise innert sehr kurzer Zeit verändern;

- das Verhältnis zu einem Referenzpreis, insb. zum vorherigen Preis, deutlich nachteilig ist;

- die Nachfrager nicht in den Preisbildungsprozess einbezogen werden;

- und wenn andere Nachfrager erkennbar weniger zahlen, wobei dies immerhin dann tendenziell akzeptiert wird, wenn Personen mit tieferen Einkommen tiefere Preise angeboten werden.

3.

Bedeutung ^

Auffällig ist dabei, dass es kaum Unternehmen gibt, die das Setzen von individuellen Preisen offenlegen. Stellt man auf die Kommunikation der Unternehmen ab, erhält man vielmehr den Eindruck, dass dynamisch-individuellen Preisen bis heute höchstens eine marginale Bedeutung zukommt. Dies kontrastiert allerdings mit den zahlreichen Medienberichten9 über die Verwendung solcher Preisstrategien – und bisweilen auch mit der eigenen Erfahrung. Erklären lässt sich dieser offenkundige Widerspruch wohl damit, dass die meisten Unternehmen nicht bereit sind, nähere Angaben zu ihren Preisstrategien zu machen, zumal damit regelmässig die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen verbunden wäre. Dies gilt insb. für die Wirkungsweise der Algorithmen, die zur Berechnung von Preisen eingesetzt werden und für die Art und Menge der dabei verwendeten Daten. Bedeutsamer für das Schweigen der Unternehmen ist aber möglicherweise, dass sie sich der kritischen Haltung der Nachfrager gegenüber dynamisch-individuellen Preisen bewusst sind und befürchten, dass eine Offenlegung ihrer Preisstrategien zu massgeblichen Umsatzeinbussen führen würde, weil sich die Nachfrager unfair behandelt fühlen und auf einen Erwerb beim jeweiligen Anbieter verzichten könnten.

Ebenso unklar wie die Bedeutung des Einsatzes von individuell-dynamischen Preisen sind die Kriterien, nach welchen Unternehmen ihre Preise setzen. Folgt man den Ausführungen in den verschiedenen Medienberichten10, so finden etwa die folgenden Kriterien Verwendung:

- der Standort des Kunden: relevant ist v.a. der Wohnort, weil ein Quartier oder eine Gemeinde mit hohen Wohnkosten für eine höhere Kaufkraft sprechen;

- die verwendete Hardware: der Einsatz teurer Hardware spricht für eine hohe Kaufkraft;

- der Zeitpunkt des Einkaufs: Berufstätige mit tendenziell höherer Kaufkraft kaufen eher abends ein;

- die Distanz des Kunden zum nächsten Ladengeschäft eines Konkurrenten: die Preise können höher angesetzt werden, wenn die Gefahr, dass der Konsument «um die Ecke» kauft, als gering eingeschätzt wird.

1.

Vorbemerkungen ^

Vor dem Hintergrund der unsicheren tatsächlichen Bedeutung dynamisch-individueller Preise und mit Blick auf ihre Attraktivität für die Anbieter ist zu untersuchen, wie die Rechtsordnung mit solchen Preissetzungsstrategien umgehen soll. Dabei stellen sich zwei Fragen: Zum einen ist zu prüfen, ob der Einsatz von dynamisch-individuellen Preisen mit den Vorgaben des geltenden Rechts vereinbar ist. Soweit dies zutrifft, ist sodann zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie Gerichte und/oder der Gesetzgeber die Rechtsordnung auf das Setzen von dynamisch-individuellen Preisen reagieren sollten, um allfälligen Problemen entgegen zu treten. Eine abschliessende Antwort auf die Frage nach dem Handlungsbedarf der Rechtsordnung kann dieser Beitrag dabei nicht geben. Hierfür wird sich erst noch zeigen müssen, in welcher Weise und in welchem Umfang Unternehmen dynamisch-individuelle Preise verwenden, ob die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs dadurch beeinträchtigt wird und ob ein Bedarf besteht, Nachfrager, insb. Konsumenten, vor solchen Preisstrategien zu schützen.

Beide Aspekte, die Transparenz und die Vergleichbarkeit von Preisen, werden grundsätzlich durch das Wettbewerbsrecht (UWG) sichergestellt. Im Vordergrund steht dabei die Pflicht zur Preisbekanntgabe, die sich aus Art. 16 ff. UWG ergibt und in der Preisbekanntgabeverordnung (PBV) konkretisiert wird. Die heutige Regelung ist allerdings nicht auf dynamisch-individuelle Preise zugeschnitten und vermag die Vergleichbarkeit von Preisen bei raschen Veränderungen deshalb nicht sicherzustellen11. Damit stellt sich die Frage, ob allenfalls weitere Spezialtatbestände des UWG12 und/oder die Generalklausel13 Vorgaben enthalten, welche die Transparenz und die Vergleichbarkeit von Preisen gewährleisten können. Da die Individualisierung von Preisen auf der Bearbeitung von Daten über die jeweiligen Nachfrager beruht, ist auch zu prüfen, ob die Unternehmen beim Setzen von dynamisch-individuellen Preisen die Vorgaben des Datenschutzgesetzes (DSG) einhalten. Wie sich zeigen wird, ist dies meist nicht der Fall, wäre aber grundsätzlich möglich, weshalb die Zulässigkeit des Einsatzes dynamisch-individueller Preise mit den Vorgaben des DSG weder steht noch fällt. Namentlich vermag das DSG zwar einen Beitrag zur Transparenz zu leisten, die Vergleichbarkeit von Preisen aber nicht sicherzustellen14. Soweit sich die fehlende Vergleichbarkeit als problematisch erweisen sollte, stellt sich deshalb abschliessend die Frage, ob eine geeignete Auslegung der vertragsrechtlichen Bestimmungen über Antrag und Annahme Abhilfe schaffen könnte15.

a)

Bearbeiten von Personendaten ^

Die Vorgaben des Datenschutzgesetzes (DSG) sind bei jedem Bearbeiten von Personendaten durch private Personen und durch Bundesorgane einzuhalten (Art. 2 Abs. 1 DSG). Personendaten sind dabei alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 lit. a DSG) und als Bearbeiten gilt jeder Umgang mit Personendaten, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren und Verwenden von Daten (Art. 3 lit. e DSG)16. Das Setzen von dynamisch-individuellen Preisen beruht auf dem Sammeln, Speichern und Auswerten von Daten über die einzelnen Nachfrager. Im Vordergrund stehen dabei Daten, die beim Surfen im Web entstehen, es können aber auch beliebige weitere Daten verwendet werden, so etwa Daten aus bestehenden Kundenkonten bei Online-Anbietern, mithilfe von Kundenkarten im offline Geschäft gesammelte Daten (bspw. Cumulus) oder Daten, die beim Einsatz von Debit- und Kreditkarten (bspw. Maestro) oder bei der Verwendung von Apps für Mobile Payment (bspw. Twint) gespeichert werden.

Der Einsatz dynamisch-individueller Preise setzt nicht voraus, dass der Nachfrager, dem ein bestimmter Preis angeboten wird, namentlich bestimmt werden kann. Vielmehr reicht es aus, dass die betroffene Person aufgrund ihres Verhaltens als ein bestimmtes Individuum mit bestimmten Eigenschaften identifiziert werden kann. Ebendiese abstrakte Identifizierbarkeit muss richtigerweise auch für das Vorliegen der Bestimmbarkeit im Sinn des Datenschutzgesetzes genügen. Denn für die betroffenen Personen wird es gerade im online-Kontext meist nicht darauf ankommen, ob sie dem Bearbeiter namentlich bekannt sind, ob also die online-Identität mit der offline-Identität verbunden werden kann. Entscheidend ist im online-Kontext vielmehr, ob eine betroffene Person als Individuum im Sinn eines «single out» identifiziert und von allen anderen Individuen unterschieden werden kann17. Dies erscheint jedenfalls dann als problematisch, wenn Daten über das Verhalten einer bestimmten, wenn auch nicht namentlich identifizierbaren Person gesammelt und diese Daten in einer Weise genutzt werden, die sich auf diese Person auswirkt. Ebendies wird beim Einsatz von dynamisch-individuellen Preisen in aller Regel der Fall sein, weil das Setzen der Preise nach Massgabe von Kriterien erfolgt, die sich auf eine bestimmte Person beziehen. Die betroffenen Personen werden damit in diesem abstrakten Sinn zumindest bestimmbar sein. Mit Namen und weiteren individualisierenden Angaben sind sie zudem spätestens dann bestimmt, wenn sie sich für die Annahme eines Angebots entscheiden und bei der Bestellung in einem Webshop ihren Namen, ihre Adresse, ihre Kreditkarteninformationen und allfällige weitere Angaben eintragen. Der Einsatz dynamisch-individueller Preise ist damit stets mit dem Bearbeiten von Personendaten verbunden18. Entsprechend sind die Vorgaben des Datenschutzgesetzes (DSG) einzuhalten.

b)

Grundsätze der Datenbearbeitung ^

Der Grundsatz der Erkennbarkeit verlangt, dass das Beschaffen von Personendaten und der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sind (Art. 4 Abs. 4 DSG). Neben dem Beschaffen muss dabei auch das Bearbeiten der Personendaten erkennbar sein. Das ergibt sich zwar nicht aus dem Gesetzeswortlaut, wohl aber aus der Erkennbarkeit des Zwecks der Bearbeitung, welche die Erkennbarkeit der Bearbeitung als solche voraussetzt19. Dem Grundsatz der Erkennbarkeit ist damit Genüge getan, wenn die Datenbearbeitung, ihr Zweck und ihre Rahmenbedingungen für die betroffene Person aus den Umständen ersichtlich sind20. Ist dies nicht der Fall, muss der Datenbearbeiter die Betroffenen aktiv informieren21. Der Grundsatz der Erkennbarkeit wird bei der Verwendung dynamisch-individueller Preise regelmässig verletzt sein, weil den Nachfragern zumindest bisher nicht offen gelegt wird, dass ihre Daten bearbeitet werden, um ihnen individuelle Preise anzubieten22.

c)

Rechtfertigung ^

Eine Einwilligung ist nur gültig, wenn sie nach angemessener Information und freiwillig erfolgt (Art. 4 Abs. 5 DSG). Angemessen ist die Information, wenn die betroffene Person einschätzen kann, welche Risiken für ihre Persönlichkeitsrechte mit der Datenbearbeitung verbunden sind25. Die Information wird deshalb in aller Regel den Zweck, die Art und Weise und den Umfang der Datenbearbeitung sowie die Kategorien der bearbeiteten Daten und Angaben zum verantwortlichen Datenbearbeiter umfassen müssen26. Auch wenn das Beschaffen der Personendaten, die für das Setzen von dynamisch-individuellen Preisen verwendet werden, wohl regelmässig durch eine gültige Einwilligung erfasst sein wird, dürfte sich die Einwilligung kaum je auf die Bearbeitung dieser Personendaten zum Zweck des Setzens von dynamisch-individuellen Preisen erstrecken. Jedenfalls ist bisher nicht erkennbar, dass Anbieter ihre Nachfrager darüber informieren würden, dass sie deren Daten zur Individualisierung der Preise verwenden. Verwendung finden vielmehr sehr allgemein verfasste Informationen, wie etwa: «Wir bearbeiten Ihre Daten, um Ihnen Angebote anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnten» oder «Wir bearbeiten ihre Daten, um ihnen massgeschneiderte Angebote zu machen». Auch wenn eine gewisse Generalisierung der Angemessenheit einer Information nicht per se entgegensteht, vermögen doch solche und ähnlich generische Angaben als Grundlage für eine gültige Einwilligung nicht zu genügen. Eine gültige Einwilligung in die Bearbeitung von Personendaten für das Anbieten dynamisch-individueller Preise liegt vielmehr nur vor, wenn die Nachfrager, insb. die Konsumenten, klar und verständlich über diesen spezifischen Zweck der Datenbearbeitung informiert werden27.

Nach dem gesetzlichen Beispielkatalog liegt ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person namentlich dann vor, wenn diese in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags Personendaten über ihren Vertragspartner bearbeitet (Art. 13 Abs. 1 lit. a DSG). Ein unmittelbarer Zusammenhang zum Abschluss eines Vertrags wird beim Bearbeiten von Personendaten zum Zweck des Anbietens dynamisch-individueller Preise in aller Regel zu bejahen sein, weil der Nachfrager den Vertrag regelmässig durch Annahme des Angebots zum jeweiligen individuellen Preis zum Abschluss bringen kann28. Allerdings scheint ausgeschlossen, dass beim Einsatz von dynamisch-individuellen Preisen das Interesse des Anbieters an der Bearbeitung der Personendaten gegenüber dem Interesse des Nachfragers am Schutz seiner Privatsphäre allgemein überwiegt. Ein überwiegendes Interesse des Anbieters wäre wohl zu bejahen, wenn die von ihm bearbeiteten Personendaten Auskunft über die Bonität des Nachfragers29 oder über sonstige, für die Erfüllung des Vertrags zentrale Aspekte geben würden, nicht aber, wenn der Anbieter mithilfe der Daten versucht, die Zahlungsbereitschaft seines potentiellen Vertragspartners möglichst genau zu bestimmen, um diesem einen individuellen Preis anzubieten. Hier steht dem Interesse des Nachfragers an der Geheimhaltung seiner (allenfalls hohen) Zahlungsbereitschaft ein (höchstens) gleichwertiges Interesse des Anbieters an möglichst präzisen Informationen über die Zahlungsbereitschaft seines Vertragspartners gegenüber, womit es an einem überwiegenden Interesse der bearbeitenden Person fehlt. Von Vornherein nicht in Frage kommt die Anwendung des hier in Frage stehenden Rechtfertigungsgrundes, wenn dynamisch-individuelle Preise lediglich in der Werbung eingesetzt werden, ohne dass eine unmittelbare Möglichkeit zum Abschluss eines Vertrags zum angezeigten Preis besteht, weil die Personendaten dann nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrags bearbeitet werden. Ebenfalls nicht in Frage kommt eine Berufung auf den Rechtfertigungsgrund der Bearbeitung von Personendaten im wirtschaftlichen Wettbewerb (Art. 13 Abs. 2 lit. b DSG), weil sich dieser nicht auf Daten über Nachfrager, sondern auf Daten über bestehende oder potentielle Konkurrenten bezieht30.

a)

Pflicht zur Preisbekanntgabe ^

Der Zweck des Wettbewerbsrechts (UWG) besteht darin, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). Neben dem Schutz der Anbieter dient das UWG damit ebenso dem Schutz der Nachfrager, insb. der Konsumenten, und dem Schutz der Allgemeinheit am Bestehen eines funktionierenden Wettbewerbs, sog. Schutzzwecktrias oder Dreidimensionalität des Wettbewerbsrechts (UWG)31. Für das Funktionieren des Wettbewerbs kommt der Erkennbarkeit von Preisen grundlegende Bedeutung zu, weil der Preis in aller Regel ein entscheidendes Kriterium für die Annahme eines Angebots und damit ein zentraler Parameter für die Koordination von Angebot und Nachfrage ist. Dasselbe gilt für die Vergleichbarkeit von Preisen, zumal erst diese den Nachfragern ermöglicht, sich für diejenigen Waren oder Dienstleistungen zu entscheiden, die aus ihrer Sicht das beste Preis-/Leistungsverhältnis aufweisen.

Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Erkennbarkeit von Preisen hat der Gesetzgeber in den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des UWG (Art. 16 ff. UWG) eine allgemeine Pflicht zur Preisbekanntgabe vorgesehen, die für alle Angebote von Waren an Konsumenten und für die vom Bundesrat bezeichneten Angebote von Dienstleistungen (Art. 16 Abs. 1 UWG) gilt. Für den online-Handel relevant sind dabei namentlich Dienstleistungen in den Bereichen Gastgewerbe und Hotellerie, das Taxigewerbe, das Vermieten von Fahrzeugen, Apparaten und Geräten, Dienstleistungen der Fotobranche, Fernmeldedienste sowie Flug- und Pauschalreisen (Art. 10 Abs. 1 PBV). Konkretisiert wird die allgemeine Pflicht zur Preisbekanntgabe teils im Gesetz (Art. 16a ff. UWG) und teils in der Preisbekanntgabeverordnung (PBV). Die PBV stellt dabei in ihrem Zweckartikel (Art. 1 PBV) klar, dass die Regelung der Preisbekanntgabe einen dreifachen Zweck verfolgt: Erstens soll sichergestellt werden, dass Preise klar erkennbar sind (Preisklarheitsgebot), zweitens sollen irreführende Preisangaben verhindert werden (Irreführungsverbot) und drittens müssen Preise miteinander vergleichbar sein (Vergleichbarkeitsgebot).

Eine besondere Regelung besteht für die Angabe von Preisen für Dienstleistungen, die über eine Internet- oder Datenverbindung angeboten werden (Art. 11abis PBV). Diese Regelung orientiert sich an den Vorgaben der Verbraucherrechte-Richtlinie der EU32 und wurde auf den 1. Juli 2015 in Kraft gesetzt. Damit gilt nun auch in der Schweiz die sog. «Button-Lösung», nach der Konsumenten über das Internet angebotene Dienstleistungen nur in Rechnung gestellt werden dürfen, wenn entweder (a) der Preis der Dienstleistung gut sichtbar und deutlich lesbar auf der Schaltfläche zur Annahme des Angebots bekannt gegeben wird oder (b) der Preis in unmittelbarer Nähe der Schaltfläche zur Annahme des Angebots gut sichtbar und deutlich lesbar angegeben und auf der Schaltfläche entweder der Hinweis «zahlungspflichtig bestellen» oder eine entsprechende eindeutige Formulierung gut sichtbar und deutlich lesbar angebracht ist (Art. 11abis Abs. 2 PBV). Der Wortlaut der Bestimmung stellt dabei klar, dass die Vorgaben nur für das Angebot von Dienstleistungen gelten. Weshalb für das Angebot von Waren (anders als im europäischen Recht33) andere und weniger detaillierte Vorgaben gelten sollen, erscheint unklar und wird vom Verordnungsgeber, soweit ersichtlich, auch nicht erläutert34.

Alle diese Vorgaben müssen auch bei der Verwendung dynamisch-individueller Preise eingehalten werden, sie vermögen aber keine Lösungen für die mit solchen Preisen verbundenen Herausforderungen zu bieten. Dem Problem der Erkennbarkeit dynamisch-individueller Preise kann mit den Bestimmungen über die Bekanntgabe von Preisen kaum begegnet werden, weil sich diese nur auf die Angabe der Preise, nicht aber auf die hinter diesen Preisen stehenden Mechanismen beziehen und die Vergleichbarkeit kann bei dynamisch-individuellen Preisen nur sichergestellt werden, wenn sich diese nicht derart rasch verändern, dass ein Vergleich der Preise mit vernünftigem Aufwand nicht mehr möglich ist. Entsprechende Vorgaben lassen sich den Bestimmungen über die Preisbekanntgabe in UWG und PBV aber nicht entnehmen.

Dieser Gedanke liesse sich durchaus verallgemeinern, um den Herausforderungen dynamisch-individueller Preise zu begegnen. Denkbar wäre namentlich, die allgemeine Pflicht zur Preisbekanntgabe in Art. 16 UWG durch einen Passus zu ergänzen, der entweder allgemein – oder nur für Angebote im Internet – eine Mindestgültigkeitsdauer für Preise von bspw. 12 oder 24 Stunden vorsehen könnte. Dies würde allerdings ein Aktivwerden des Gesetzgebers voraussetzen, mit dem (zumindest einstweilen) nicht zu rechnen ist. Damit fragt sich, ob eine Lösung im Rahmen des geltenden Rechts möglich ist, insb. im Rahmen der Anwendung eines Spezialtatbestandes des UWG oder der Generalklausel.

b)

Irreführungsverbot ^

Nachdem Lehre und Rechtsprechung zu dieser Frage – soweit ersichtlich – keine Antworten zu entnehmen sind, stehen an sich zwei Wege offen. Zum einen liesse sich empirisch untersuchen, welchen Informationsgehalt Nachfrager der Angabe von Preisen in der Regel entnehmen; sollte sich dabei zeigen, dass Nachfrager davon ausgehen, dass Preise für eine gewisse Zeit stabil und/oder für alle gleich sind, dann wäre die Verwendung dynamisch-individueller Preise als Irreführung zu qualifizieren. Alternativ könnte ein Gericht aber auch nach «bewährter» Methode einen Erfahrungssatz schaffen, nach dem Nachfrager der Angabe eines Preises die implizite Information entnehmen, dass Preise für eine gewisse Zeit stabil bleiben und/oder für alle Nachfrager identisch sind. Wollte man diesem zweiten, letztlich rein rechtspolitischen Ansatz folgen, könnten die Tatbestände über die Irreführung bereits heute angewendet werden, um dynamisch-individuelle Preise mit den Mitteln des UWG zu erfassen. Mit Blick auf den Gesetzeszweck wäre eine solche Auslegung auch durchaus vertretbar, weil dynamisch-individuelle Preise die Vergleichbarkeit von Preisen erschweren oder gar verhindern und damit das Funktionieren des (Preis-)Wettbewerbs beeinträchtigen44.

Die Folge dieses rechtspolitischen Ansatzes wäre, dass die Anbieter vor die Wahl gestellt würden, entweder von allen Nachfragern denselben Preis zu verlangen und die Preise über eine gewisse Zeit stabil zu halten, auf den Einsatz dynamisch-individueller Preise also zu verzichten, oder die Nachfrager in geeigneter Form und unzweideutig über den Einsatz solcher Preise zu informieren, um dadurch dem Vorwurf der Irreführung zu entgehen.

c)

Generalklausel ^

Bei der Auslegung und Anwendung der Generalklausel besteht bekanntlich ein Theorienstreit: Nach der einen Ansicht ist zur Konkretisierung des normativen Gehalts auf einen geschäftsmoralischen Ansatz abzustellen, der sich theoretisch an den anständigen Gepflogenheiten des Handels orientiert, die in Standesregeln oder allgemein anerkannten sittlichen Verhaltensgeboten ihren Ausdruck finden45, faktisch aber in erster Linie auf einer subjektiv-wertenden Betrachtung der Gerichte beruht. Diese orientieren sich dabei einerseits an der eigenen Rechtsprechung, die aber ihrerseits wiederum auf subjektiven Wertungen beruht, und andererseits an inhaltlich wenig tragfähigen Konzepten, wie demjenigen des sog. «Leistungswettbewerbs»46, oder an allgemeinen sittlichen Geboten, wie etwa dem Grundsatz der «Wahrheit und Klarheit»47. Typisch für den geschäftsmoralischen Ansatz ist, dass die Gerichte ihre Urteile oft mit starker Rhetorik begründen, indem bspw. die Nachahmung eines Produkts, als «sklavisch»48 oder ein als unzulässig empfundenes Verhalten als «hinterlistig»49 oder «schmarotzerisch»50 bezeichnet wird.

Nach der anderen Ansicht ist bei der Anwendung des UWG im Allgemeinen und bei der Auslegung der Generalklausel im Besonderen eine ökonomisch-funktionale Betrachtung entscheidend, es muss also geprüft werden, ob ein bestimmtes Verhalten das Funktionieren des Wettbewerbs beeinträchtigt. Diese Betrachtung orientiert sich an – ebenso grundlegenden wie unbestrittenen – Erkenntnissen der Ökonomie, etwa an der fundamentalen Bedeutung der Markttransparenz für das Funktionieren des Wettbewerbs51. Zentrale Bedeutung kommt beim funktionalen Ansatz dem im Zweckartikel (Art. 1 UWG) festgehaltenen Grundsatz der Dreidimensionalität des Wettbewerbsrechts (UWG) zu, nach welchem die Interessen der Anbieter und Abnehmer und das Interesse der Allgemeinheit an einem funktionierenden Wettbewerb geschützt sind52.

Eine vermittelnde und heute ganz überwiegende Auffassung stellt sich auf den Standpunkt, dass die Tatbestände des UWG im Allgemeinen und die Generalklausel im Besonderen sowohl aus einer geschäftsmoralischen als auch aus einer ökonomisch-funktionalen Perspektive auszulegen und anzuwenden sind53. Die beiden Ansätze sollen sich dabei nicht ausschliessen, sondern gegenseitig ergänzen54. Diese vermittelnde Auffassung hat zwar, wie jeder Kompromiss, den Vorzug, dass es leichter fällt, sich ihr anzuschliessen und schwerer, ihr zu widersprechen, sie bleibt aber in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend: Zum einen ist der geschäftsmoralische Ansatz bis heute inhaltlich weitgehend konturlos geblieben55, sodass weiterhin viel Raum für subjektive Wertungen der Gerichte verbleibt. Zum andern ist der geschäftsmoralische Ansatz, wenn man ihn als Ausdruck der anständigen Gepflogenheiten des Handels versteht56, nicht in der Lage, der Dreidimensionalität des Wettbewerbsrechts angemessen Rechnung zu tragen57, weil die anständigen Gepflogenheiten des Handels in erster Linie Ausdruck der Interessen der Anbieter sind und die Interessen der Nachfrager ebenso weitgehend ausgeblendet werden, wie das Interesse der Allgemeinheit an einem funktionierenden Wettbewerb58. Vor allem aber bleibt unklar, wie zu entscheiden ist, wenn ein bestimmtes Verhalten aus geschäftsmoralischer Perspektive unzulässig erscheint, aus ökonomisch-funktionaler Perspektive aber zulässig sein muss, weil dieses Verhalten gerade das Funktionieren des Wettbewerbs fördert59. Beispiele für diesen fundamentalen Widerspruch sind etwa die Fälle der sog. «sklavischen Nachahmung» und von «Me too-Produkten», die dem Konsumenten aufgrund ihrer Ausstattung die Botschaft «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermitteln.

Will man den Einsatz dynamisch-individueller Preise trotz dieser Bedenken sowohl aus geschäftsmoralischer als auch aus ökonomisch-funktionaler Perspektive beurteilen, so zeigt sich das folgende Bild: Bei geschäftsmoralischer Betrachtung lässt sich argumentieren, dass die Nachfrager durch die rasche Veränderung der Preise getäuscht und überrumpelt werden und die Differenzierung der Preise dem allgemeinen Gebot der Gleichbehandlung widerspricht60. Denkbar wäre allerdings auch, statt auf wenig tragfähige allgemeine Grundsätze, auf empirische Untersuchungen abzustellen, welche die Akzeptanz von dynamisch-individuellen Preisen in der Bevölkerung analysieren und damit Auskunft über die tatsächlich bestehenden Ansichten über die anständigen Gepflogenheiten des Handels geben können. Effektiv haben solche Untersuchungen, wie erwähnt, denn auch bereits gezeigt, dass dynamisch-individuelle Preise jedenfalls dann als unfair empfunden werden, wenn die Preise grosse Unterschiede aufweisen und sich innert sehr kurzer Zeit verändern61.

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von dynamisch-individuellen Preisen stellen sich damit im Wesentlichen zwei Fragen: Zum einen ist zu prüfen, ob Nachfrager der Angabe von Preisen eine implizite Information über die Dauer ihrer Gültigkeit entnehmen und ob sie davon ausgehen, dass die Preise für alle Nachfrager gleich sind. Ist dies der Fall, dann ist die Verwendung dynamisch-individueller Preise, wie erwähnt, als Irreführung64 und zugleich als Verstoss gegen die Generalklausel zu qualifizieren. Zum andern ist zu prüfen, ob sich aus der Generalklausel eine Mindestgültigkeitsdauer von Preisen ableiten lässt. Dies wäre an sich durchaus denkbar, zumal die Generalklausel das Funktionieren des Wettbewerbs gewährleisten soll und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist, wenn die Nachfrager wegen allzu schneller Veränderungen der Preise nicht in der Lage sind, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen und sich für das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis zu entscheiden. Folgt man diesem Ansatz, so können dynamisch-individuelle Preise auch ohne Aktivwerden des Gesetzgebers65 über die Generalklausel des UWG erfasst und es kann im Rahmen der Rechtsprechung eine Mindestgültigkeitsdauer von Preisen eingeführt werden.

4.

Vertragsrecht ^

Neben dem Datenschutz- und Wettbewerbsrecht (UWG) erscheint es auch möglich, den Herausforderungen dynamisch-individueller Preise mit den Mitteln des Vertragsrechts zu begegnen. Voraussetzung wäre hierfür, dass Angebote in Webshops als Antrag im Rechtssinn (Art. 3 ff. des Obligationenrechts [OR]) qualifiziert werden – und nicht mehr, wie heute in der Lehre ganz überwiegend vertreten wird, als blosse invitatio ad offerendum66. Als Grundlage für diese Auslegung könnte die spezifisch schweizerische Regel dienen, nach welcher die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag gilt (Art. 7 Abs. 3 OR). Diese Regel könnte nicht mehr nur auf klassische Ladengeschäfte, sondern auch auf Webshops angewendet werden. Einem solchen Verständnis steht die herrschende Lehre denn auch nicht explizit entgegen67. Vielmehr äussern sich die verschiedenen Autoren meist nicht ausdrücklich zu Angeboten in Webshops, sondern verwenden bei der Frage, ob ein Angebot auf dem Internet als Antrag oder als blosse invitatio zu qualifizieren ist, weitgehend unklare Begriffe, wie etwa: «Produktdarstellung auf einer Website»68, «Präsentation von Waren und Dienstleistungen unter Angabe von Preisen im Internet»69, «virtuelle Schaufenster»70, «interaktive Kataloge»71 und dergleichen.

Als Begründung für die Qualifikation als blosse invitatio wird dabei angegeben, dass eine Qualifikation als Antrag zu Problemen führen würde, wenn der Anbieter die nachgefragte Menge nicht liefern kann72. Das erscheint heute allerdings kein reales Problem mehr zu sein, weil es bspw. durch eine Verknüpfung des Webshops mit einem Lagerverwaltungsprogramm ohne weiteres möglich ist, ein Angebot nur dann zu machen, wenn das entsprechende Produkt auch lieferbar ist. Gegen die Qualifikation als Angebot werden auch konkrete Beispiele angeführt. So sei es vorgekommen, dass Anbieter aufgrund eines Softwarefehlers Produkte zu einem viel zu tiefen Preis auf ihrer Website angeboten hätten (konkret: £ 3 statt £ 299.99 und USD 165 statt USD 588); da die Anbieter nicht in der Lage gewesen seien, die riesige Nachfrage zu erfüllen, seien sie zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet worden73. Auch diese Begründung vermag aber wenig zu überzeugen, zumal solche Probleme ohne weiteres durch Berufung auf einen Erklärungsirrtum, konkret auf einen error in quantitate (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR)74, zu lösen wären. Angeführt wird weiter, dass Anbieter die Möglichkeit haben müssen, die Bonität ihrer Kunden zu prüfen75. Da bei den meisten Webshops mit Kreditkarten oder über Paypal und ähnliche Systeme bezahlt wird, scheint aber auch dies kein reales Problem zu sein. Schliesslich wird auch darauf hingewiesen, dass es dem Anbieter nicht zuzumuten sei, an jede Person weltweit liefern zu müssen, weil die Lieferkosten sehr hoch sein können76. Diesem Problem kann aber entweder durch eine separate Verrechnung der Lieferkosten oder durch eine Beschränkung des Angebots auf Bestellungen von Kunden aus bestimmten Ländern gelöst werden.

III.

Fazit ^

Dass Preise immer dynamischer und zunehmend unter Einbezug subjektiver Kriterien gesetzt werden, ist eine wenig gewagte Prognose. Dafür sprechen allein schon die wirtschaftlichen Vorzüge für die Unternehmen und die laufend verbesserten technischen Möglichkeiten, die es ermöglichen, die Zahlungsbereitschaft der einzelnen Kunden immer genaur einzuschätzen. Aus heutiger Sicht erscheinen dynamisch-individuelle Preise nicht als solche problematisch. Allerdings wird sich erst noch zeigen müssen, ob und inwiefern sich diese Preisstrategien negativ auf das Funktionieren des Wettbewerbs auswirken und ob allenfalls ein Schutzbedarf der Nachfrager, insb. der Konsumenten, besteht, den die Rechtsordnung nicht ignorieren sollte.

Bedeutsam erscheinen dabei vor allem zwei Aspekte: Zum einen müssen die Nachfrager erkennen können, dass Preise individuell gesetzt werden und sich dynamisch verändern. Nur wenn sie von solchen Preisstrategien Kenntnis haben, können sie reagieren und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Zum andern ist für das Funktionieren des Wettbewerbs zentral, dass die Nachfrager die verschiedenen Angebote miteinander vergleichen und sich für das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis entscheiden können.

Florent Thouvenin ist ausserordentlicher Professor für Informations- und Kommunikationsrecht an der Universität Zürich und Vorsitzender des Leitungsausschusses des Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) an der Universität Zürich. Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen der Forschungstätigkeiten des ITSL entstanden.

- 1 Flexible Figures, A growing number of companies are using «dynamic» pricing, The Economist, 30. Januar 2016, abrufbar unter: http://www.economist.com/news/business/21689541-growing-number-companies-are-using-dynamic-pricing-flexible-figures (alle Websites zuletzt besucht am 15. August 2016); Websites Vary Prices, Deals based on Users' Information, The Wall Street Journal, 24. Dezember 2012, abrufbar unter: http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323777204578189391813881534; So dynamisch sind die Preise im Netz, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), wiso KonsumAgenten, 11. Februar 2016, abrufbar unter: http://module.zdf.de/wiso-dynamische-preise-im-netz/; Mal kostet der Staubsauger 159, dann 175 und plötzlich 168 Franken, Tages-Anzeiger vom 22. September 2014, abrufbar unter: http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Mal-kostet-der-Staubsauger-159-dann-175-und-ploetzlich-168-Franken/story/27950392; Dynamische Preisfestsetzung: Jedem seinen Preis, NZZ, 3. September 2015, abrufbar unter: http://www.nzz.ch/wirtschaft/unternehmen/jedem-seinen-preis-1.18606593.

- 2 In rechtswissenschaftlichen Publikationen hat das Phänomen dynamischer Preise bisher kaum Spuren hinterlassen; so findet sich in der Schweiz, soweit ersichtlich, nur ein einziger Beitrag, der sich vor allem mit Fragen des Datenschutzrechts befasst: Michael Isler, Meine Daten machen meinen Preis, digma 2015, 18–23. Zudem haben das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS) und das Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) der Universität Zürich am 7. Juni 2016 eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema «Dynamic Pricing» durchgeführt. Der vorliegende Beitrag baut denn auch auf dem Vortrag auf, den der Verfasser an dieser Veranstaltung gehalten hat. Für einen Bericht über diese Tagung siehe: Nicole Ritter, Dynamic Pricing, sic! 9/2016.

- 3 Siehe dazu hinten, Rz. 4 ff.

- 4 Siehe dazu hinten, Rz. 13 ff.

- 5 Ebenso: Isler (Fn. 2), 18 und 23.

- 6 Siehe dazu statt vieler: Lars A. Stole, Price Discrimination and Competition, in: Mark Armstrong/Robert H. Porter (Hrsg.), Handbook of Industrial Organization, Volume 3, Elsevier 2007, 2221–2229, 2224 ff.

- 7 Siehe dazu hinten, Rz. 29 ff.

- 8 Florian Engelmaier/Linda Gratz/Markus Reisinger, Price Discrimination and Fairness Concerns, Munich Discussion Paper No. 2012-7, abrufbar unter: https://epub.ub.uni-muenchen.de/12735/1/Englmaier_Gratz_Reisinger-Price_Discrimination_and_Fairness_Concerns.pdf; Simon Lee/Abdou Illia, Perceived price fairness of dynamic pricing, Industrial Management & Data Systems 2011, 111:4 , 531–550; Kelly L. Haws/William O. Bearden, Dynamic Pricing and Consumer Fairness Perceptions, Journal of Consumer Research (33) 2006, 304–311; Matthew A. Edwards, Price and Prejudice: The Case against Consumer Equality in the Information Age, 10 Lewis & Clark Law Review (559) 2006, 559–596.

- 9 Siehe dazu vorn, Rz. 1.

- 10 Siehe dazu vorn, Rz. 1.

- 11 Siehe dazu hinten, Rz. 29 ff.

- 12 Siehe dazu hinten, Rz. 36 ff.

- 13 Siehe dazu hinten, Rz. 41 ff.

- 14 Siehe dazu hinten, Rz. 20 ff.

- 15 Siehe dazu hinten, Rz. 47 ff.

- 16 Zum umfassenden Begriff des Bearbeitens siehe etwa: David Rosenthal/Yvonne Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich/Basel/Genf 2008, DSG 3 N 63 ff.; Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Bern 2011, Rn. 519 ff.; Gabor P. Blechta, in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014, DSG 3 N 71 ff.

- 17 In diesem Sinn auch: Artikel 29 Datenschutzgruppe, Stellungnahme 2/2010 zur Werbung auf Basis von Behavioural Targeting, 22. Juni 2010, 11, wonach für das Vorliegen einer Bearbeitung personenbezogener Daten entscheidend ist, dass (i) einzelne betroffene Personen «ausgewählt» werden können, selbst wenn ihr wirklicher Name nicht bekannt ist und (ii) sich die Informationen auf die persönlichen Merkmale oder das Verhalten einer Person beziehen und dazu genutzt werden, diese Person zu beeinflussen. Zur Problematik der abstrakten Identifizierbarkeit siehe auch Niko Härting, Internetrecht, 5. Aufl., Köln 2014, Annex, Rn. 78 ff.

- 18 Im Ergebnis ebenso: Isler (Fn. 2), 19 f.

- 19 Florent Thouvenin, Erkennbarkeit und Zweckbindung: Grundprinzipien des Datenschutzrechts auf dem Prüfstand von Big Data, in: Rolf H. Weber/Florent Thouvenin (Hrsg.), Big Data und Datenschutz – Gegenseitige Herausforderungen, Zürich 2014, 61–83, 64; zurückhaltend dagegen Stefan Gerschwiler/Astrid Epiney/Daniela Nüesch/Hussein Nureddine/Claudia Leonie Wasmer, Prinzipien der Datenbearbeitung durch Privatpersonen und Behörden, in: Nicolas Passadelis/David Rosenthal/Hanspeter Thür (Hrsg.), Datenschutzrecht, Beraten in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung, Basel 2015, Rz. 3.88.

- 20 Bruno Baeriswyl, in: Bruno Baeriswyl/Kurt Pärli (Hrsg.), Datenschutzgesetz (DSG), Handkommentar, Bern 2015, DSG 4 N 50.

- 21 Baeriswyl (Fn. 20), DSG 4 N 50.

- 22 Siehe dazu vorn, Rz. 14.

- 23 BGE 125 II 473, 476; Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 4 N 31; Urs Maurer-Lambrou/Andrea Steiner, in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014, DSG 4 N 13; Baeriswyl (Fn. 20), DSG 4 N 34; Gerschwiler/Epiney/Nüesch/Nureddine/Wasmer (Fn. 19), Rz. 3.85.

- 24 Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 4 N 31, N 33; Meier (Fn. 16), Rn. 725; Maurer-Lambrou/ Steiner (Fn. 23), DSG 4 N 13 f.; Belser/Epiney/Waldmann, § 9 Rn. 29, Rn. 31; Gerschwiler/Epiney/Nüesch/Nureddine/Wasmer (Fn. 19), Rz. 3.81.

- 25 Baeriswyl (Fn. 20), DSG 4 N 59; Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 4 N 72 f.

- 26 Baeriswyl (Fn. 20), DSG 4 N 60; Gerschwiler/Epiney/Nüesch/Nureddine/Wasmer (Fn. 19), Rz. 3.66; im Wesentlichen ebenso: Maurer-Lambrou/ Steiner (Fn. 23), DSG 4 N 16 f.; differenzierend Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 4 N 72, nach welchem es erforderlich aber auch genügend ist, «dass sich die betroffene Person im Klaren darüber sein kann, worin sie einwilligen soll, d.h., was die Tragweite ihrer Einwilligung ist» (Hervorhebungen im Original).

- 27 Ebenso: Isler (Fn. 2), 21, nach dem es bei der Umschreibung des Zwecks erforderlich ist, «die Relevanz der bearbeiteten Personendaten für die Preisbildung […] offen anzusprechen».

- 28 Siehe dazu hinten, Rz. 47 ff.

- 29 Ebenso: Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 13 N 40.

- 30 Rosenthal/Jöhri (Fn. 16), DSG 13 N 46; Corrado Rampini, in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014, DSG 13 N 34; so wohl auch Baeriswyl (Fn. 20), DSG 13 N 22.

- 31 Siehe dazu statt vieler: Reto M. Hilty, in: Reto M. Hilty/Reto Arpagaus (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 1 N 89 ff.; Peter Jung, in: Peter Jung/Philippe Spitz (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Handkommentar, Bern 2010, UWG 1 N 22.

- 32 Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2011/83 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (RL 2011/83).

- 33 Die Vorgaben der RL 2011/83 (Fn. 32) gelten für das Anbieten von Waren und Dienstleistungen; siehe dazu etwa die Begriffsbestimmungen in Art. 2 Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6 der RL 2011/83.

- 34 Die in Art. 11abis PBV vorgenommene Differenzierung erscheint jedenfalls kaum sachgerecht, zumal das Schutzbedürfnis der Konsumenten und der Bedarf nach Transparenz nicht davon abhängen, ob nun eine Ware oder eine Dienstleistung erworben wird. Hinzu kommt, dass die Abgrenzung zwischen Waren und Dienstleistungen bei digitalen Gütern zunehmend schwer fällt. So ist etwa unklar, ob der Download eines Songs als Kauf einer Ware oder als Bezug einer Dienstleistung zu qualifizieren ist und ob die Qualifikation anders ausfallen muss, wenn der Song nicht heruntergeladen, sondern gestreamt wird. Klar erscheint nur, aber dies jedenfalls, dass es für das Schutzbedürfnis der Konsumenten auf diese Frage nicht ankommen kann.

- 35 Grundsätze Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation, Stand April 2008, abrufbar unter: http://www.faire-werbung.ch/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Grundsaetze.pdf.

- 36 Grundsatz Nr. 4.2 der Grundsätze Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation (Fn. 35).

- 37 Felix Uhlmann, in: Peter Jung/Philippe Spitz (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Handkommentar, Bern 2010, UWG 20 N 2.

- 38 Preisbekanntgabe und Werbung für Reiseangebote, Informationsblatt vom 1. Januar 2016, abrufbar unter: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39875.pdf.

- 39 Preisbekanntgabe und Werbung für Reiseangebote, Informationsblatt (Fn. 38), 3.4.

- 40 Preisbekanntgabe und Werbung für Reiseangebote, Informationsblatt (Fn. 38), 3.4.

- 41 Siehe dazu für das deutsche Recht statt vieler: Joachim Bornkamm, in: Helmut Köhler/Joachim Bornkamm (Hrsg.), Beck’sche Kurzkommentare, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG, 34. Aufl., München 2016, UWG 5 N 1.87.

- 42 Carl Baudenbacher/Jochen Glöckner, in: Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel/Genf/München 2001, UWG 3 lit. b N 197; Peter Jung, in: Peter Jung/Philippe Spitz (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Handkommentar, Bern 2010, UWG 3 lit. b N 48; im Wesentlichen ebenso: Mathis Berger, in: Reto M. Hilty/Reto Arpagaus (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 3 Abs. 1 lit. b N 103.

- 43 Ebenso: Berger (Fn. 42), UWG 3 Abs. 1 lit. b N 103, nach welchem objektiv-dynamische Preise, sog. Yield-Management, im Flug- oder Hotelgeschäft nicht als Irreführung zu qualifizieren sind.

- 44 Siehe dazu vorn, Rz. 29.

- 45 Hilty (Fn. 31), UWG 1 N 65; Jung (Fn. 31), UWG 1 N 12; Lucas David/Reto Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Zürich 2012, Rn. 5 f.

- 46 Jung (Fn. 31), UWG 1 N 13; Jürg Müller, Einleitung und Generalklausel, SIWR Bd. V/1, Lauterkeitsrecht, Basel 1998, 6 f.

- 47 Jung (Fn. 31), UWG 1 N 12; Müller (Fn. 46), 12 f.

- 48 BGE 108 II 69, 75; BGE 103 II 211, 216; OGer ZH, sic! 2012, 378–386, 384 – Le Corbusier Möbel IV.

- 49 BGE 131 III 384, 395; HGer AG, sic! 2014, 545–554, 553 – Rollmatte.

- 50 BGE 133 III 431, 437; HGer AG, sic! 2014, 545–554, 553 f. – Rollmatte.

- 51 Florent Thouvenin, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln/Berlin/München 2006, 78 f.

- 52 Siehe dazu vorn, Rz. 29.

- 53 Hilty (Fn. 31), UWG 1 N 48; Jung (Fn. 31), UWG 1 N 9, N 19 ff.; David/Jacobs (Fn. 45), N 5; Carl Baudenbacher, in: Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel/Genf/München 2001, UWG 1 N 16; Müller (Fn. 46), 25.

- 54 Hilty (Fn. 31), UWG 1 N 81; Jung (Fn. 31), UWG 1 N 20.

- 55 Siehe dazu etwa Hilty (Fn. 31), UWG 1 N 80; Jung (Fn. 31), UWG 1 N 12, N 14; Baudenbacher (Fn. 53), UWG 1 N 36 f.

- 56 Siehe dazu vorn, Rz. 41.

- 57 Implizit anders aber Jung (Fn. 31), UWG 1 N 10, nach welchem «das geschäftsmoralische Ziel […] nach Art. 1 UWG nicht in einem umfassenden Sinn, sondern nur im Interesse aller am Wettbewerb beteiligten Akteure und des Wettbewerbs selbst verfolgt» wird. Dieser Versuch der Verbindung des geschäftsmoralischen Ansatzes mit dem Konzept der Dreidimensionalität des Wettbewerbs vermag allerdings nicht darüber hinwegzutäuschen, dass damit eine funktionale Perspektive in die geschäftsmoralische Betrachtung hineingelegt wird.

- 58 Siehe dazu Thouvenin (Fn. 51), 145 ff.

- 59 Siehe zu dieser Problematik auch Jung (Fn. 31), UWG 1 N 20; Baudenbacher (Fn. 53), UWG 1 N 41.

- 60 Eine Orientierung am Grundsatz der Gleichbehandlung im Rahmen des geschäftsmoralischen Ansatzes scheint Jung (Fn. 31), UWG 1 N 12, in Betracht zu ziehen, auch wenn er nur das Diskriminierungsverbot als Ausdruck der «Achtung der Menschenwürde» ausdrücklich erwähnt.

- 61 Siehe dazu vorn, Rz. 11 ff.

- 62 Thouvenin (Fn. 51), 79.

- 63 Thouvenin (Fn. 51), 79.

- 64 Siehe dazu vorn, Rz. 38 f.

- 65 Siehe dazu vorn, Rz. 35.

- 66 Claire Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Rn. 213; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Rn. 374; Corinne Zellweger-Gutknecht/Eugen Bucher, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 6. Aufl., Basel 2015, OR 7 N 6; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Bern 2012, Rz. 28.10; Heinrich Honsell/Thomas Pietruszak, Der Vernehmlassungsentwurf zu einem Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr, AJP 2001, 771–790, 774; Gerald Spindler, Bemerkungen zum geplanten Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr, sic! 2001, 259–263, 260; differenzierend Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, 341 f., m.w.H., nach welchem ein bindendes Angebot vorliegt, wenn sich entweder die Ware oder Dienstleistung auf dem Rechner des Anbieters befindet oder der Kunde mit einer Kreditkarte bezahlen muss und konkrete Liefertermine abgesprochen sind; ebenso: Philipp Balscheit, Konsumvertrag und E-Commerce: Eine Übersicht, Bern 2005, 169 f., m.w.H.; Ahmet Kut, in: Andreas Furrer/Anton K. Schnyder (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, OR 7 N 10. Eine andere Differenzierung enthielt der Entwurf für ein «Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr (Teilrevision des Obligationenrechts und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb) (Vernehmlassungsvorlage)» vom Januar 2001, abrufbar unter: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/e-geschaeftsverkehr/vn-ve-d.pdf. Dieser sah eine Neufassung von Art. 7 Abs. 3 OR vor, nach welchem gelten sollte: «Dagegen gilt die Präsentation, namentlich auf elektronischem Weg, von individualisierten Waren oder Dienstleistungen mit Angaben des Preises in der Regel als Antrag.» Eine Qualifikation als Antrag sollte nach dem Begleitbericht aber nur gelten, wenn das Produkt «im Stock des Anbieters vorhanden ist»; siehe dazu: Entwurf für ein Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr (Teilrevision des Obligationenrechts und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb) (Vernehmlassungsvorlage), Begleitbericht zum Entwurf, 10; abrufbar unter: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/e-geschaeftsverkehr/vn-ber-d.pdf; kritisch dazu: Urs Gasser, E-Commerce: Innovation im (Vertrags-)Recht?, SJZ 2001, 386–391, 388; Honsell/Pietruszak (Fn. 66), AJP 2001, 774 f.

- 67 Anders aber Oliver Frei, Der Abschluss von Konsumentenverträgen im Internet, Zürich 2001, Rn. 164.

- 68 Frei (Fn. 67), Rn. 160.

- 69 Huguenin (Fn. 66) Rn. 213; ähnlich Gauch/Schluep/ Schmid (Fn. 66), Rn. 374, Rn. 377.

- 70 Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel/Ivo Schwander/Stephan Wolf (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2009, OR 7 N 9; Honsell/Pietruszak (Fn. 66), AJP 2001, 774.

- 71 Ariane Morin, in: Luc Thévenoz/Franz Werro (Hrsg.), Commentaire Romand, Code des Obligations, Art. 1-529 CO, 2. Aufl., Basel 2012, OR 7 N 8.

- 72 Weber (Fn. 66), 341 f.; Florian S. Jörg/Oliver Arter, Ein kritischer Blick auf den Entwurf zum Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr, AJP 2002, 165–186, 169; Härting (Fn. 17), Rn. 439.

- 73 Honsell/Pietruszak (Fn. 66), AJP 2001, 774.

- 74 Siehe dazu statt vieler: Gauch/Schluep/ Schmid (Fn. 66), Rn. 815; Huguenin (Fn. 66), Rn. 503.

- 75 So etwa Härting (Fn. 17), Rn. 440.

- 76 Zu diesem Problem siehe etwa David Rosenthal, Projekt Internet, Zürich 1997, 324.

- 77 Im Ergebnis ebenso: Weber (Fn. 66), 343 f.

- 78 Sieh dazu statt vieler: Zellweger-Gutknecht/Bucher (Fn. 66), Vor OR 1–40f N 10.