Beschreibungen, auch Bildbeschreibungen, und erst recht Beschreibungen von (Bild-) Beschreibungen wie in diesem Versuch, sind nur mittels Sprache möglich.

Der Physiker David Bohm (1987) machte auf die Prozessualität von Schreiben und Lesen aufmerksam («Rheomode»), dahingehend, dass schon das Verb «aufmerksam machen», relevare, wesentlicher ist als das Substantiv Relevanz. Aber ist nicht schon Verbum als «Tun-Wort» paradox?

1.

Wie vertragen sich Fließ-, Bild- und Dialog- «Prinzip»? ^

Die Fließ-Metapher des Rheomode entspricht den (letztlich elektro-) dynamischen Nervenprozessen, wie auch Czikszentmihalyis (1987) «flow», das phasenhaft glückliche Versinken des Ich im Geschehen-Lassen. Leider haben weder Gibsons (1982) «affordance», der Aufforderungscharakter z.B. eines Glases zum Hingreifen, noch die Hingreifversuche der Spiegel-Neuronen-Forscher (Rizzolatti et al. 1996) zu einem Umdenken professioneller Weltbild-Konstrukteure wie Philosophen geführt.

Sind es (nur die) Philosophen, die an Stelle von Vorgängen eher statische Dinge, das Glas Wasser oder den Tisch, als Prototypen wahrnehmen oder «erkennen»?1

2.

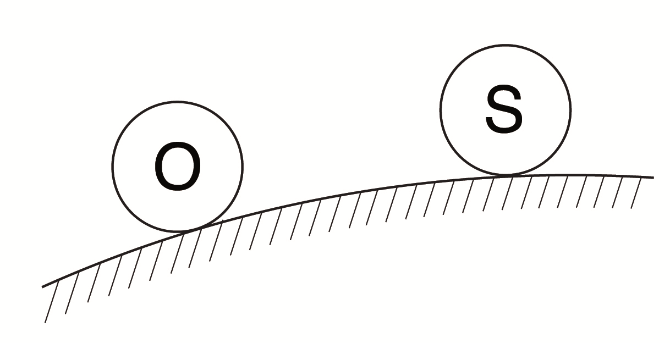

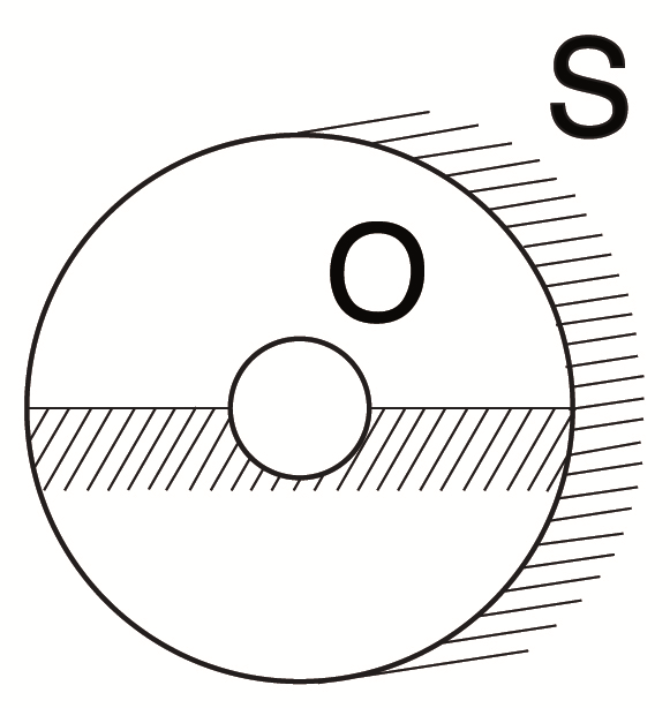

Die Welt durch das linke Auge gesehen (Mach, 1922) ^

In Ernst Machs Skizze stellt die Nase/Augenhöhle den Rand dar, einen mobilen Rahmen den wir jederzeit sehen (können). Wir (be)finden uns also in einer «endo» Position2, wir sind eher aus dem Körper in die Welt hinaus Schauende als in uns Hineinschauende, Introspektoren.

3.

Wo kommt das Soziale, das Dialog-Prinzip, her? ^

Glaubt man an die Evolution als gemeinsamen Ursprung von Tier und Mensch und folgt man Richard Dawkins (2004) Ahnenweg zum Beginn der Wirbeltiere, so könnte man sehen, dass auf der Lebensbühne, je weiter wir von den Menschenähnlichen zu Affen und frühen Säugetieren zurückschreiten, die Requisiten und unbelebten Versatzstücke abnehmen, dafür aber ganze Gruppen von Anderen, andersartigen Akteuren, erscheinen, vor allem Beutetiere und Feinde.

4.

Literatur ^

Bohm, David, Die implizite Ordnung: Grundlagen eines dynamischen Holismus, Goldmann: München 1987

Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: Das Geheimnis des Glücks, Verlag Klett-Cotta: Stuttgart 1992

Dawkins, Richard, The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution, Houghton Mifflin: Boston MA 2004

Gibson, James J., Wahrnehmung und Umwelt, Urban & Schwarzenberg: Wien 1982

Mach, Ernst, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, Nachdruck der 9. Auflage (1987), Wiss. Buchges. Darmstadt, Jena 1922

Roessler, Otto, Endophysik: Die Welt des inneren Beobachters, Merve Verlag: Berlin 1992

Rosch, Eleanor, On the internal structure of perceptual and semantic categories, in: Moore, T. E. (ed.), Cognitive development and the acquisition of language, Academic Press: New York 1973

Rizzolatti, Giacomo / Fadiga, Luciano / Gallese, Vittorio / Fogassi, Leonardo, Premotor cortex and the recognition of motor actions Cog Brain Res.: 1987, 3, 131-141

Anton Fürlinger, Facharzt für Transfusionsmedizin, Arbeitsmediziner, Evolutionsbiologe, Biosemiotiker (pensioniert).